人海之间,古代中国与印度洋的1500年|全景读书会(互动有礼)

理解海洋对于中国的意义!

“你如何理解海洋对于中国的意义,包括对中国历史的发展影响”。关注公号粉丝走心评论互动转发,挑选一位粉丝送出图书《人海之间》1本。

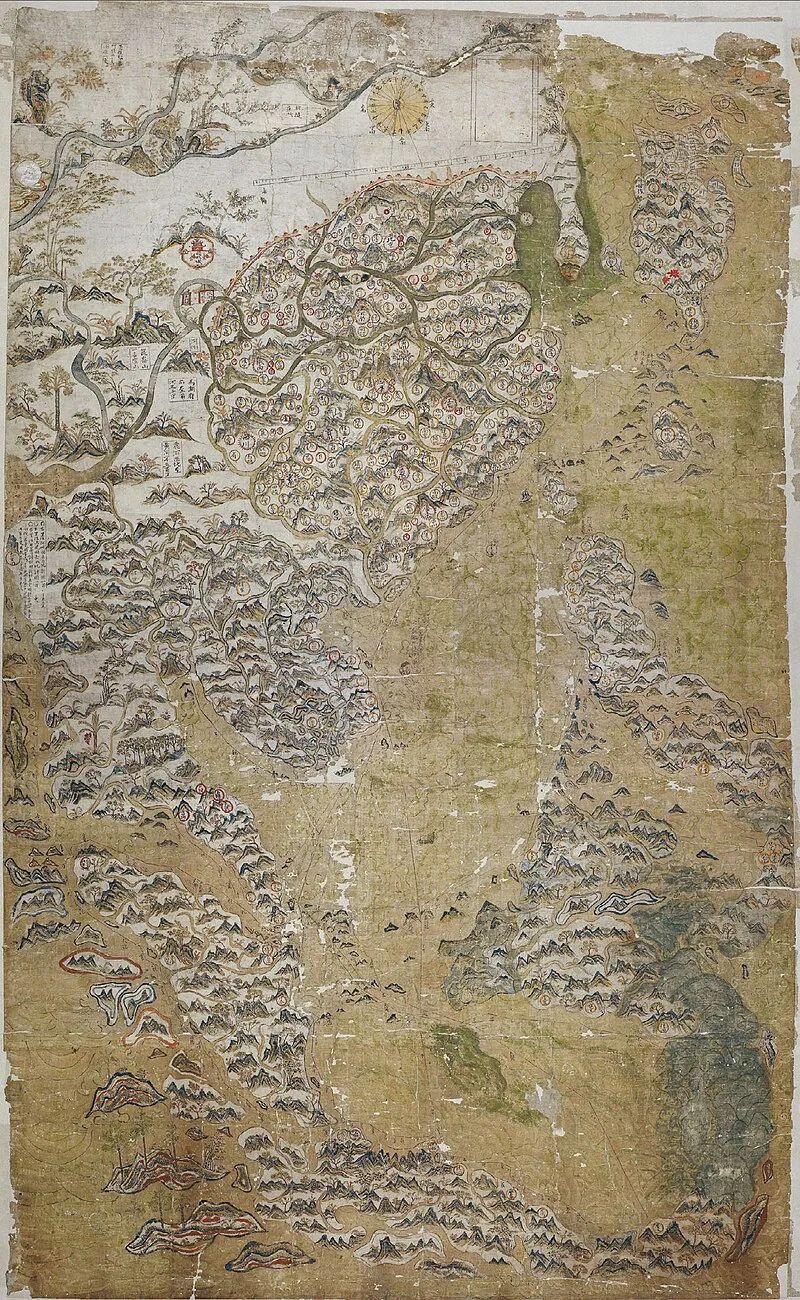

1654年,英国学者塞尔登去世,他的藏书全部捐给了牛津大学博德利图书馆,其中有一幅来自中国的地图,而它的独特之处在于图的中心不是传统的中国陆地,而是今天的南海,大陆与岛屿都位于周边。

将关注点放在海洋,明显是受到欧洲波特兰海图的影响,更重要的是它强调了海洋对于中国乃至东亚的意义。 明代东西洋航海图,又称塞尔登地图,是一幅17世纪的地图,原作者不明,用汉字标注有105个地名,范围涵盖今日本、朝鲜半岛、东南亚与部分印度地区。 从古至今,中国就被视为陆地国家,尽管我们有3.2万公里的海岸线,东邻太平洋,但陆地的被重视程度始终无以复加。 而深耕海洋史二十余年的历史学者杨斌,一直将目光投向海洋,试图从海洋的视角重新发现海洋中国。 即便如此,南海和南洋诸岛也不是杨斌关注的重点,他以宏阔的视野,极具前瞻性地将目光投到了那片中国人既熟悉又陌生的海域——印度洋。 从汉代起,中国古人就曾到访印度洋世界,然而,郑和之后,中国古人启航向西的往事成为了一个虚无缥缈的背影,印度洋也逐渐被人们遗忘。 20世纪70年代,宋代沉船泉州一号被发现,众多专家认定其航行于南海等海域,返航的起点则在苏门答腊岛的三佛齐。

明代东西洋航海图,又称塞尔登地图,是一幅17世纪的地图,原作者不明,用汉字标注有105个地名,范围涵盖今日本、朝鲜半岛、东南亚与部分印度地区。 从古至今,中国就被视为陆地国家,尽管我们有3.2万公里的海岸线,东邻太平洋,但陆地的被重视程度始终无以复加。 而深耕海洋史二十余年的历史学者杨斌,一直将目光投向海洋,试图从海洋的视角重新发现海洋中国。 即便如此,南海和南洋诸岛也不是杨斌关注的重点,他以宏阔的视野,极具前瞻性地将目光投到了那片中国人既熟悉又陌生的海域——印度洋。 从汉代起,中国古人就曾到访印度洋世界,然而,郑和之后,中国古人启航向西的往事成为了一个虚无缥缈的背影,印度洋也逐渐被人们遗忘。 20世纪70年代,宋代沉船泉州一号被发现,众多专家认定其航行于南海等海域,返航的起点则在苏门答腊岛的三佛齐。  泉州一号发掘现场 对此,杨斌认为太过保守。在综合考察泉州一号中发现的降真香、乳香、龙涎香等香料和货贝的产地,船体附着生物的地理分布以及宋代文献《诸蕃志》中泉州海船往返印度洋的记载之后,他确定这艘海船应该自印度洋返航。 从此,古代中国的极远(西)之海进入杨斌的视野,成就了这部《人海之间:海洋亚洲中的中国与世界》,更成就了古代中国与印度洋世界千年交往历程的再发现。

泉州一号发掘现场 对此,杨斌认为太过保守。在综合考察泉州一号中发现的降真香、乳香、龙涎香等香料和货贝的产地,船体附着生物的地理分布以及宋代文献《诸蕃志》中泉州海船往返印度洋的记载之后,他确定这艘海船应该自印度洋返航。 从此,古代中国的极远(西)之海进入杨斌的视野,成就了这部《人海之间:海洋亚洲中的中国与世界》,更成就了古代中国与印度洋世界千年交往历程的再发现。

去往印度洋世界的古人

中国人最早抵达印度或可追溯到汉武帝时期,即公元前1世纪前后。宫中黄门属下的译长率领一干自愿出海的人穿过马来半岛北部的克拉地峡到达黄支,即今印度东南部科罗曼德海岸的甘吉布勒姆,这座城市在横跨孟加拉湾的贸易路线中具有关键作用,被喻为“南印度之门”。黄门使者此行的目的是搜寻海外的奇珍异宝,并带回了南印度的特产大珍珠。黄门使者无名无姓,生活在4、5世纪之交的高僧法显则是第一位有名可考往返印度求法的中国古人。 399年,法显从长安出发西行求法,遍游印度诸国后抵达斯里兰卡,而后乘船于412年回到今山东即墨,历时13载,成为中国第一位到海外取经并满载而归的大师。此后不久,僧人智严从海路到天竺求法,他也成为第一个泛海去印度并从陆路返回的中国人。有文献确证、完全从印度洋往返的事要等到唐代高僧义净。671年,义净搭乘波斯货船,从广州前往印度。他途经苏门答腊岛室利佛逝、马来西亚吉打、安达曼群岛后抵达印度东部重要港口西孟加拉邦米德纳普尔的塔姆卢,并于675年到达佛教圣地那烂陀。

义净译经(《释氏源流应化事迹》,约同治印本)

据义净的见闻,当时从海路到印度求法的僧人已不乏其人,杨斌在书中列举了近20人,经南海横穿孟加拉湾已成为东亚人士求学佛法的便捷通道。 除了求法僧人以外,被迫游历地中海世界的杜环和宦臣杨良瑶也是唐代穿越印度洋的名人。 杜环是唐代学者杜佑的族侄,751年怛罗斯之战后,被黑衣大食(阿拉伯帝国阿拔斯王朝)俘虏,游历了西亚和地中海世界,并奇迹般地生还,经海路回到广州。到了785年,为了钳制吐蕃,唐德宗派忠于朝廷且颇具外交才能的杨良瑶出使黑衣大食。他往返印度洋,用时3年完成使命。驰骋于印度洋的商船

相比于中古前期,宋代中国在印度洋的活动发生了翻天覆地的变化。一方面,宋代政治上相对保守,几乎不派使节联络南洋及印度洋诸国,另一方面,政府积极鼓励民间发展海外贸易,中国与印度洋的交往达到历史上的顶峰。 这首先表现在主力航船的改变。此前,横穿印度洋的几乎都是阿拉伯缝合船,这是一种不能用铁钉并借助椰绳捆绑的木船——1998年在印度尼西亚勿里洞岛发掘的黑石号便是其代表,而它不能抵御超强风暴与海浪的弱点也是显而易见的。 相反,宋代泉州建造的海船泉舶和广州的广舶开始在远洋航行中取代阿拉伯缝合船,驰骋于从东海、南海到印度洋的广阔海域,占据了亚洲远洋航行的统治地位。

黑石号中发现的扬子江江心镜

宋代,特别是南宋的海洋贸易是繁盛的,这一点从21世纪初发掘的南海I号便可见一斑。 南海I号为中等远洋帆船,上面装载最多的是福建泉州德化窑、晋江磁灶窑、闽清义窑,浙江龙泉窑和江西景德镇窑等多处窑口出产的青白瓷、青瓷、黑釉瓷、绿釉瓷和酱褐釉瓷。铁器则是仅次于瓷器的大宗商品,发掘的总重量达60余吨,其中可用来锻造兵器的铁坯件和铁锅是铁器的主要部分。 此外,南海I号上还发掘出40余种铜钱2万多枚、阿拉伯风格的金饰、锡器、漆器以及鸡、鹅、猪、牛、山羊、绵羊、淡水龟、蛙和梅、槟榔、橄榄、枣、滇刺枣、南酸枣、锥栗、银杏果、香榧、松子、葡萄、荔枝、冬瓜、稻壳、花椒、胡椒等动植物。而从这些货物品种看,杨斌认为南海I号的目的地很有可能是印度洋。

南海I号出水的金腰带(左)与三重顶链犀角形牌饰金项链(右)

更重要的是,宋代以前的阿拉伯缝合船,商人和水手基本是阿拉伯人、波斯人、印度人或东南亚人,无论是此前的义净,还是杜环、杨良瑶搭乘的都是外国船只,而中国的货物,特别是瓷器,也是通过它们抵达印度洋的。 而泉舶与广舶的意义在于它们是由中国人出资、中国人建造、中国商人主导、中国水手驾驶并满载中国货物前往东南亚和印度洋的海船。从此,少则数百、多则成千上万的中国人往返于泉州、广州与印度洋之间,实现了从被动接受到主动进发的“唐宋变革”。

频繁的海上交往

元代继续着宋代以来海洋贸易的繁荣,马可·波罗就曾惊叹泉州商人之众、货物之多,令人不可思议;而泉州港的兴盛,让地中海的亚历山大港都相形见绌。 元成宗于1296年“禁海商以细货于马八儿、嗅喃、梵答剌亦纳三蕃国交易”的命令也表明当时一定有许多中国商人,驾驶着中国海船,运载着中国商品,前往印度洋。 此外,出于政治联盟的考虑,元朝与位于伊朗、阿富汗及两河流域的伊利汗国往来甚密,而印度洋就成了他们联系的捷径。

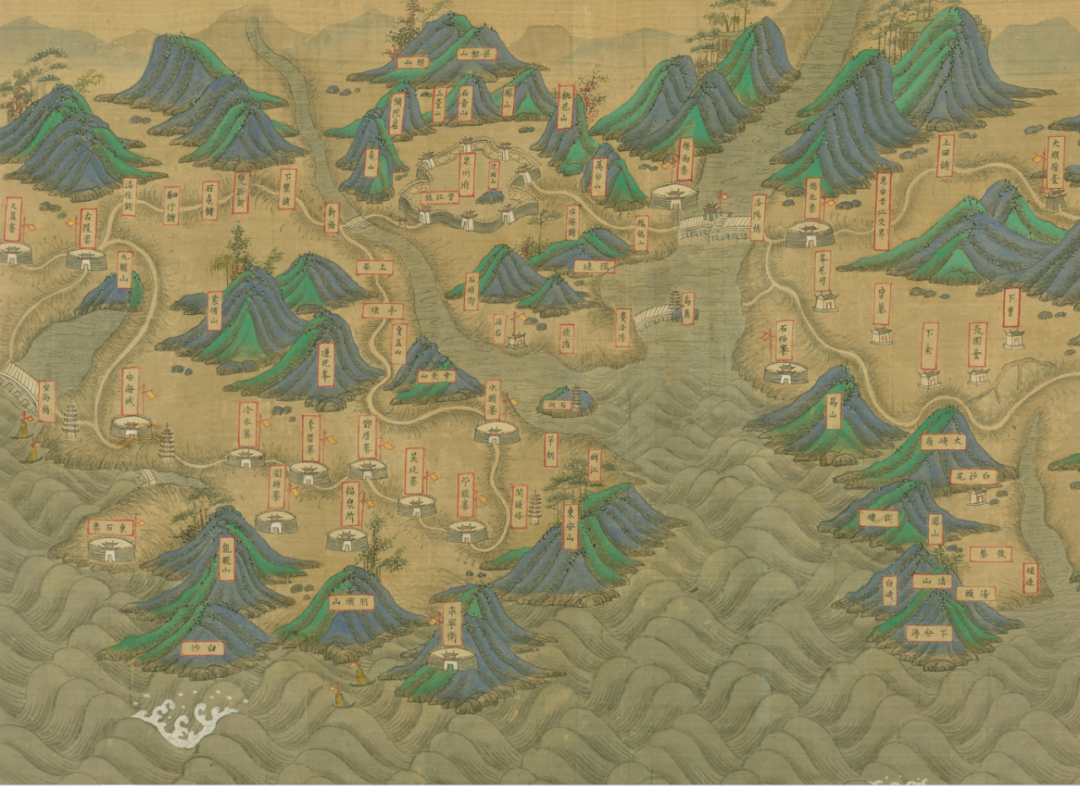

清绘本《福建省海岸全图》中的泉州

元世祖忽必烈的贴身侍卫亦黑迷失是郑和之前到达印度洋次数最多、航海经历最丰富的中国使节。 他前两次出使的目的地是印度南部的马八儿国,为的是寻找长生不老之药;第三次造访则是斯里兰卡,为了得到传说中佛祖释迦牟尼的舍利和佛钵;第四次他再访马八儿国,得到了所谓的良医善药和可供建造宫殿的紫檀大木,从某种意义上说,这也是元政府在印度洋的一种商业行为。忽必烈时代与亦黑迷失齐名的航海家便是四次出使印度马八儿国和西南岸俱蓝的杨庭璧。其间充分显现了中国水手对南印度地理的熟悉,而杨庭璧出使也实现了利用商路宣威万国的不错效果。13、14世纪之交,元朝又出了一位两下西洋的航海家杨枢。当时存在一种官本船,即政府提供海船和资金,挑选合适的人到海外贸易,获得的利润,政府分七成,商人获三成。 出身海贸官宦家庭的杨枢便借官本船两下西洋。第一次的目的地无从知晓,第二次则是护送伊利汗国的使臣回国,抵达了波斯湾内重要港口霍尔木兹,并为元武宗带回了包括龙涎香、阿拉伯良马在内的众多海外珍宝。

美国国家历史博物馆藏龙涎香

元朝在印度洋的活动为明初郑和下西洋奠定了坚实的基础。郑和宝船首次航行始于1405年,末次航行结束于1433年,跨越东亚,到达印度次大陆、阿拉伯半岛以及东非各地,横穿南海、印度洋,规模之大,不但空前,而且连此后大航海时代的许多壮举都无法比拟。这七次远航,数万中国人抵达印度洋乃至东非沿岸,有名姓者就有数十人之多。中国与西洋的交往以郑和七下西洋为高潮,但也以此为终结,从那以后,古代中国人再也没能经过马六甲海峡进入印度洋,正所谓“古代中国和印度洋越行越远,各不相干”。渐行渐远的印度洋

印度洋平静地度过了短暂的65年,1498年5月,葡萄牙航海家达·伽马的船队抵达印度西南部的卡利卡特,由此拉开了欧洲殖民者在亚洲急剧扩张的序幕,印度洋上的一切也从16世纪开始发生了根本的转变。来自欧洲的葡萄牙人、荷兰人、英国人争先恐后地追逐印度洋上一种特殊的宝贝——货贝。所谓货贝,学名黄宝螺,因被印度洋岛国和西非用作货币,因此称为货贝。 葡萄牙人的欧亚直航使转运货贝成了一桩大生意。他们沿用孟加拉人几个世纪以来的做法,将货贝作为帆船的压舱物,船舱内则满载来自中国的丝绸、瓷器和茶叶。商船从印度洋绕过好望角驶回里斯本,卸货后,货贝又和欧洲的商品一同驶往西非换取商品,而黑奴就在其中,然后运往美洲新大陆。这无疑具有划时代的意义,数以亿计产自印度洋马尔代夫的货贝助长了罪恶的非洲黑奴贸易,近代历史的新纪元由此开启。

白色为海贝,深色为仿贝

同样是在16世纪,明朝嘉靖皇帝为了炼丹、寻求长生不老而疯狂追逐、求购极少见的龙涎香20余年,常常因之烦躁、苦恼与愤怒,并一次次掀起全国采办龙涎香的热潮。 两相比较,明朝皇帝只想要印度洋的财富满足私欲,并致国力由盛转衰,而欧洲人用货贝换黑奴,换工业原料棕榈油,从而使印度洋和大西洋以及亚洲、欧洲、非洲和美洲紧密地联系在了一起…… 虽然杨斌在序言中说“分析近代中国的衰落和近代欧洲的崛起,这是一个大课题,并非本书的主旨”,但这样的比较仍能明显看出高下。不过,纵观古代中国与印度洋千年的交往史,求学、经商、建立良好的国家关系始终是主题,而欧洲人的活动从一开始就充满欺诈、血腥和罪恶,这种本质上的不同是毋庸置疑的。《人海之间》,几乎穷尽了古代中国与印度洋的人与事,而这穷尽与透彻的背后,又多少流露出一丝丝的感慨与悲凉。有人说我们“失去”了印度洋,可温暖的印度洋始终在那里,或许郑和之后我们与它渐行渐远,但在今天,我们与印度洋世界的故事将被继续书写。人海之间

海洋亚洲中的中国与世界

杨斌 著

1600多年前,法显浮舟从印度洋取经归国;1300多年前,义净成为第一位经海路完成中国-印度航程有名有姓的中国人;八九百年前,中国制造的海舶在广袤的印度洋上驰骋,中国的技术在东南亚和印度洋扎根。与此同时,“海底磁山”、“美人鱼”以及“人参果”的故事也辗转从西向东流传到中国,演化为中国的文化传统。

这一切,正是郑和七下西洋的先声。然而,郑和之后,中国海舶再也不出马六甲海峡,中国和印度洋渐行渐远。

数以万计的中国人曾经到访,为什么古代中国最终失去了印度洋?

当代学者通常把古代中国视为陆地国家,而本书展示了中国历史的另一面:古代中国同时也是海洋国家、海洋大国。本书根据文献材料和考古发现,试图构建过去发生但逐渐被时间沉淀、掩盖和湮没的人、物、事。

从海洋的角度来探索古代中国,这是理解近代中国之轨迹的一个独出心裁的切入点。

学者推荐

凭借二十多年在海洋史、全球史研究中积累的坚实底蕴,杨斌教授书写了中国和亚洲海洋史上最有意思而且也最重要的一些话题,让我们从中了解这个领域的最新研究成果,发现一个先前可能不知道的世界。

——李伯重(北京大学人文讲席教授)

一本好书就是要带着读者进入未知的领域,一位好的作者就是要能够让读者穿越时空隧道,本书用深入浅出的语言,有趣的案例,把读者带入历史上的海洋亚洲,来讲述中国与世界交往中的船、物、人、事。

——荣新江(、北京大学历史学系教授)

了解更多

内容简介:

1600多年前,法显浮舟从印度洋取经归国;1300多年前,义净成为第一位经海路完成中国-印度航程有名有姓的中国人;八九百年前,中国制造的海舶在广袤的印度洋上驰骋,中国的技术在东南亚和印度洋扎根。与此同时,“海底磁山”、“美人鱼”以及“人参果”的故事也辗转从西向东流传到中国,演化为中国的文化传统。

这一切,正是郑和七下西洋的先声。然而,郑和之后,中国海舶再也不出马六甲海峡,中国和印度洋渐行渐远。

数以万计的中国人曾经到访,为什么古代中国最终失去了印度洋?

当代学者通常把古代中国视为陆地国家,而本书展示了中国历史的另一面:古代中国同时也是海洋国家、海洋大国。本书根据文献材料和考古发现,试图构建过去发生但逐渐被时间沉淀、掩盖和湮没的人、物、事。

从海洋的角度来探索古代中国,这是理解近代中国之轨迹的一个独出心裁的切入点。

作者:

杨斌,美国波士顿东北大学博士,美国历史学会古登堡奖获得者,师从美国历史学会前任主席帕特里克·曼宁。现为香港城市大学中文及历史学系教授,西泠印社社员。

研究方向为中国史、全球史、科技医疗史及海洋史。

《人海之间》

作者:杨斌

出品:新经典文化

欢迎转发评论留言,还有赠书福利和更多好书等着你

本文仅代表作者个人观点,不代表本公众号立场。本公众号转载此图文仅出于传播更多资讯之目的。如有侵权或违规请及时联系我们,我们将立刻予以删除。

#卓越执业英才 #卓越专家金句 清华大学教授朱武祥:

保荐人等功能应建立“兼听”机制,弥补企业家认知“盲区”,增加信任度和决策安全感

首届#资本市场年度卓越执业英才评选 报名进行中,敬请关注!

本文作者可以追加内容哦 !